Testuggine palustre americana

La testuggine palustre americana è una specie d’acqua dolce di taglia media, caratterizzata da una prominente macchia rossa o gialla su entrambi i lati del capo (caratteristica che la distingue a colpo d’occhio dalla testuggine palustre europea nostrana) e per il collo con nette e regolari striature gialle. La lunghezza del carapace può raggiungere i 30 cm, ma in genere gli adulti in libertà sono lunghi 13-20 cm. Il carapace nei giovani è verde oliva o marrone, progressivamente più scuro con l’avanzare dell’età. Il piastrone è giallo e può avere macchie e ocelli di colore verde scuro o nero. La cute è grigiastra, verde o marrone, con striature gialle. Le macchie post-orbitali sono rosse in T. s. elegans, gialle in T. s. scripta e arancioni o gialle in T. s. troostii; quest’ultima sottospecie presenta inoltre unghie di colore giallo tenue invece che nere come nelle altre sottospecie (Di Tizio & Di Cerbo, 2011). Le zampe sono fortemente palmate, ben adattate alla vita acquatica. I maschi rispetto alle femmine sono generalmente più piccoli, hanno una coda più lunga e robusta, unghie più sviluppate e carapace non bombato.

-

Classe

Reptilia -

Ordine

Testudines -

Famiglia

Emydidae -

Descrittore

Wied 1838 -

Sinonimi principali

Crysemys scripta

Pseudemys scripta -

Nome inglese

Common slider, Red-eared turtle

area di presenza naturale

La testuggine palustre americana è una specie acquatica originaria degli Stati Uniti orientali e del Messico settentrionale (l’areale era molto più ampio prima che la specie fosse suddivisa in più sottospecie).

area di introduzione

nel mondo

La presenza di questa specie è stata segnalata in numerosi paesi del mondo (almeno 73), ad esempio in Africa, Asia, Australia, e in Europa, nonché in America, anche in zone al di fuori dell’areale originario, oltreché in America meridionale.in Europa

In Europa risulta introdotta in numerosi paesi, con popolazioni che si ritengono stabili in Francia, Grecia, Germania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia, ma si ritiene che riesca a riprodursi perlopiù nei paesi con clima mediterraneo. Anche dove la riproduzione non è accertata gli individui adulti rilasciati dall’uomo possono sopravvivere per molti anni anche in zone subottimali.DISTRIBUZIONE IN ITALIA

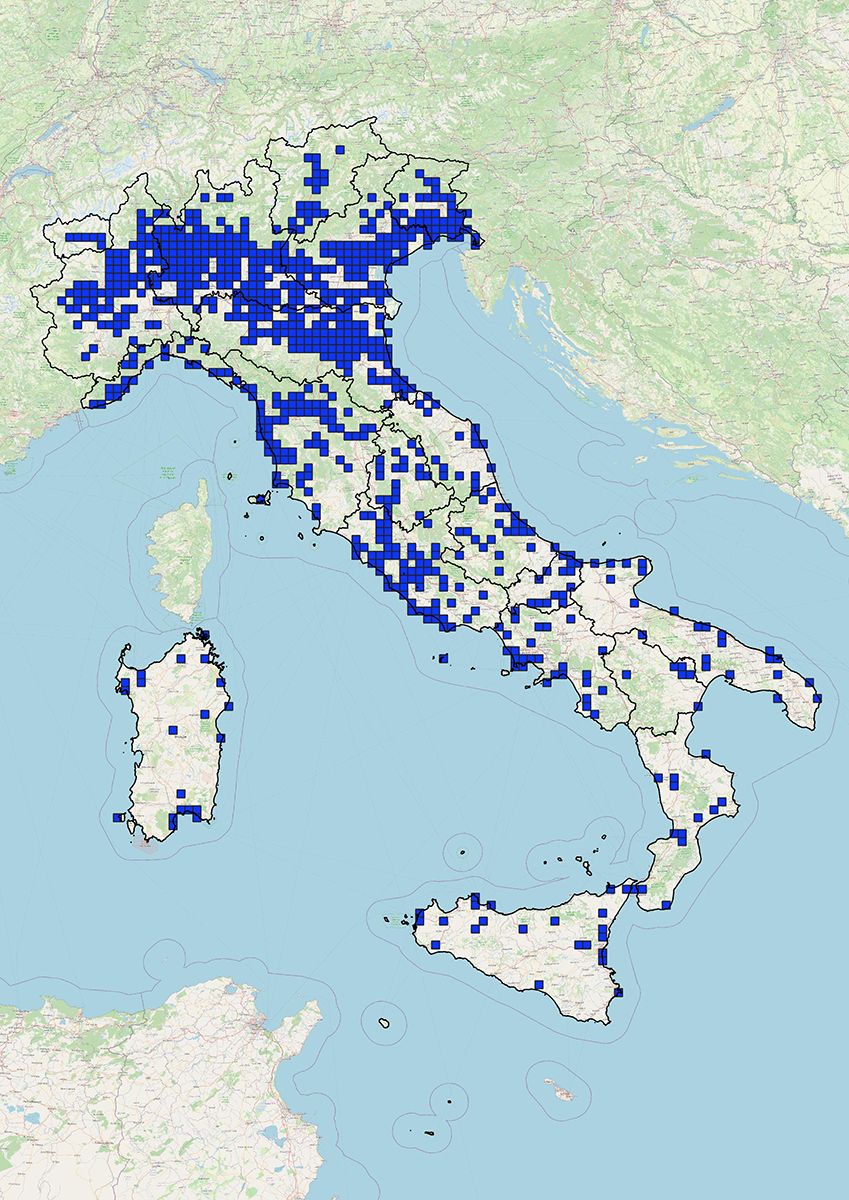

La specie, introdotta fin dagli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso, è diffusa in tutte le regioni, incluse le isole maggiori.

Mappa di distribuzione (su celle 10x10kmq) aggiornata a giugno 2025 per la rendicontazione ai sensi dell’art.24 del Reg. UE 1143/14.

BIOLOGIA ED ECOLOGIA

Si tratta di una specie molto territoriale, sostanzialmente diurna. Durante la stagione fredda (da ottobre ad aprile nelle nostre latitudini) è solita svernare in acqua o nei fondali limacciosi. La dieta varia considerevolmente con l’età: mentre i giovani sono decisamente carnivori, gli adulti si nutrono di qualsiasi tipo di alimento disponibile, vegetali compresi, senza esibire alcuna preferenza alimentare.

Nell’areale di origine frequenta stagni, paludi e le anse dei grandi corsi d’acqua, con fondo fangoso e ricca vegetazione acquatica. Nelle zone in cui è alloctona il rilascio da parte dell’uomo è avvenuto nei contesti più disparati, soprattutto in aree urbane, ma anche in contesti agricoli e in ambienti naturali, arrivando a colonizzare una grande varietà di ambienti acquatici, sia naturali sia artificiali, come stagni, laghi, fiumi, canali, fontane e cave dismesse. La distribuzione altitudinale è compresa tra 0 e 1500 m s.l.m. (Di Tizio & Di Cerbo, 2011) In Italia è segnalata soprattutto nelle zone umide all'interno dei parchi e delle aree verdi urbane, nonché nei canali artificiali, e altri ambienti agricoli e costieri.

VETTORI DI INTRODUZIONE

Questa specie è stata per decenni uno degli animali da compagnia più popolari. Questo primato ne ha comportata la diffusione in natura a causa dei frequenti casi di fuga dalla cattività, affiancati da continui rilasci intenzionali da parte di persone non più interessate al loro mantenimento. In alcuni paesi del mondo, la specie è comunemente commerciata anche a scopo alimentare, o rilasciata nell'ambiente per scopi di culto. Per dare un’idea dei quantitativi in gioco, basti considerare che tra il 2002 e il 2012 nel mondo ne sono stati esportati oltre 100 milioni di esemplari dai soli Stati Uniti.

IMPATTI

Rapporti con l’uomo, impatto sanitario e socioeconomico

Al pari di altri rettili (Nagano et al., 2006), la testuggine palustre americana può causare la trasmissione di salmonellosi nell’uomo (Ramsay et al., 2007): negli Stati Uniti, il commercio dei piccoli di questa testuggine è stato vietato fin dagli anni ‘70 del secolo scorso. Anche in Europa sono noti casi di infezione da Salmonella enterica riconducibili a trasmissione da parte delle testuggini (Hidalgo-Vila et al., 2009).

Impatto su altre specie

Potendo predare una grande varietà di specie animali, tra cui insetti acquatici, crostacei, pesci e anfibi e nutrendosi anche di vegetazione acquatica, la presenza di Trachemys scripta può influenzare l’intera comunità acquatica degli ambienti colonizzati. Diversi studi hanno evidenziato che la testuggine palustre americana può competere con le testuggini europee autoctone per il cibo, i siti di deposizione delle uova ed i siti di basking (Cadi & Joly, 2003, 2004; Polo-Cavia et al., 2010b). Essa presenta diversi vantaggi competitivi rispetto alle specie native, tra i quali le maggiori dimensioni corporee, il raggiungimento della maturità sessuale ad età inferiore ed una maggiore fecondità (Arvy & Servan, 1998). Alcuni studi (Cadi & Joly, 2003, 2004) hanno valutato la competizione tra Trachemys scripta ed Emys orbicularis, tramite l’utilizzo di stagni sperimentali. Quando separate, entrambe le specie hanno preferito gli stessi siti di basking, mentre in sintopia la testuggine palustre europea è stata relegata a siti di qualità inferiore, influendo quindi sulla sopravvivenza della specie autoctona. Anche la competizione per le risorse trofiche può rivelarsi estremamente impattante: in Europa la dieta di Trachemys scripta ed Emys orbicularis si sovrappongono ampiamente (Pérez-Santigosa et al., 2011) e questo può portare ad un incremento della mortalità della testuggine autoctona (Cadi & Joly, 2004).L’aumento del rischio di trasmissione di patogeni come nematodi e batteri alle testuggini autoctone conseguente all’immissione in natura di Trachemys scripta è stato provato sia negli Stati Uniti sia in Europa (Spinks et al., 2003; Hidalgo-Vila et al., 2009).

Impatto sugli ecosistemi

Non sono noti impatti su fitocenosi ed ecosistemi naturali in Europa.

METODI DI GESTIONE

Visto il rilascio massivo di questa specie in tutto il modo, sono stati attuati diversi interventi di tipo legislativo per limitarne il commercio e quindi ulteriori introduzioni in natura I soli sforzi legislativi non sono però sufficienti e un ruolo fondamentale può essere ricoperto dall’educazione ambientale tramite apposite campagne di sensibilizzazione volte a trasmettere la consapevolezza degli effetti di nuove introduzioni in natura.. Una volta arginato il problema del commercio e delle nuove introduzioni vi sono diverse tecniche che si prestano all’eradicazione delle testuggini alloctone. Lo strumento più comune è l’utilizzo di trappole, principalmente di due tipi: bagno di sole e ad imbuto (Fowler & Avery, 1994). Altre tecniche consistono nell’utilizzo di reti o nel completo prosciugamento dello specchio d’acqua con la successiva rimozione delle testuggini alloctone.In Australia, per la cattura delle testuggini acquatiche sono stati utilizzati dei cani appositamente addestrati a “fiutare” la presenza di questi rettili, dei loro nidi e delle loro uova (Scalera, 2009). Peraltro sono in corso di perfezionamento anche delle metodologie atte a individuare la presenza della specie attraverso l'analisi di eventuali residui di “DNA ambientale” nella acque in cui vivono. In Italia un’esperienza di rilievo è stata quella di un progetto LIFE coordinato dall’Acquario di Genova, in Liguria, mirato all’eliminazione della tartaruga palustre americana per poter effettuare la reintroduzione della testuggine palustre europea.

I dati sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)

ISPRA. Sito specieinvasive.isprambiente.it